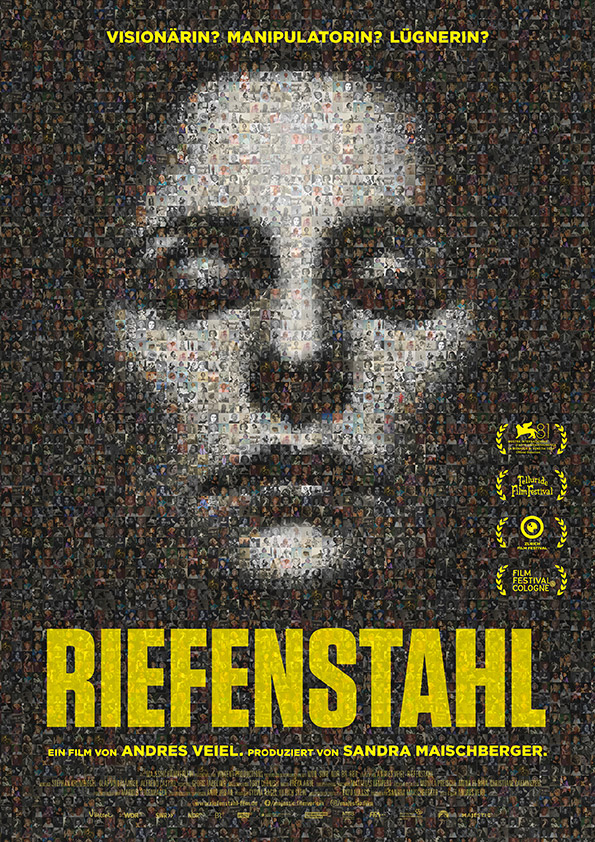

Dokufilm „Riefenstahl“ (2024) – Was erinnert und was vergessen werden soll

Filmbesprechung und Interview mit dem Regisseur Andres Veiel.

In seinem neuen Dokumentarfilm erforscht Andres Veiel („Beuys“, „Black Box BRD“) das öffentliche Bild der umstrittenen Regie-Legende Leni Riefenstahl. Besonders interessiert sich der Regisseur für die journalistischen Versuche, Riefenstahls Selbstinszenierung zu durchdringen. Für ihr Projekt konnten Veiel und seine Produzentin Sandra Maischberger erstmals den Nachlass Riefenstahls auswerten.

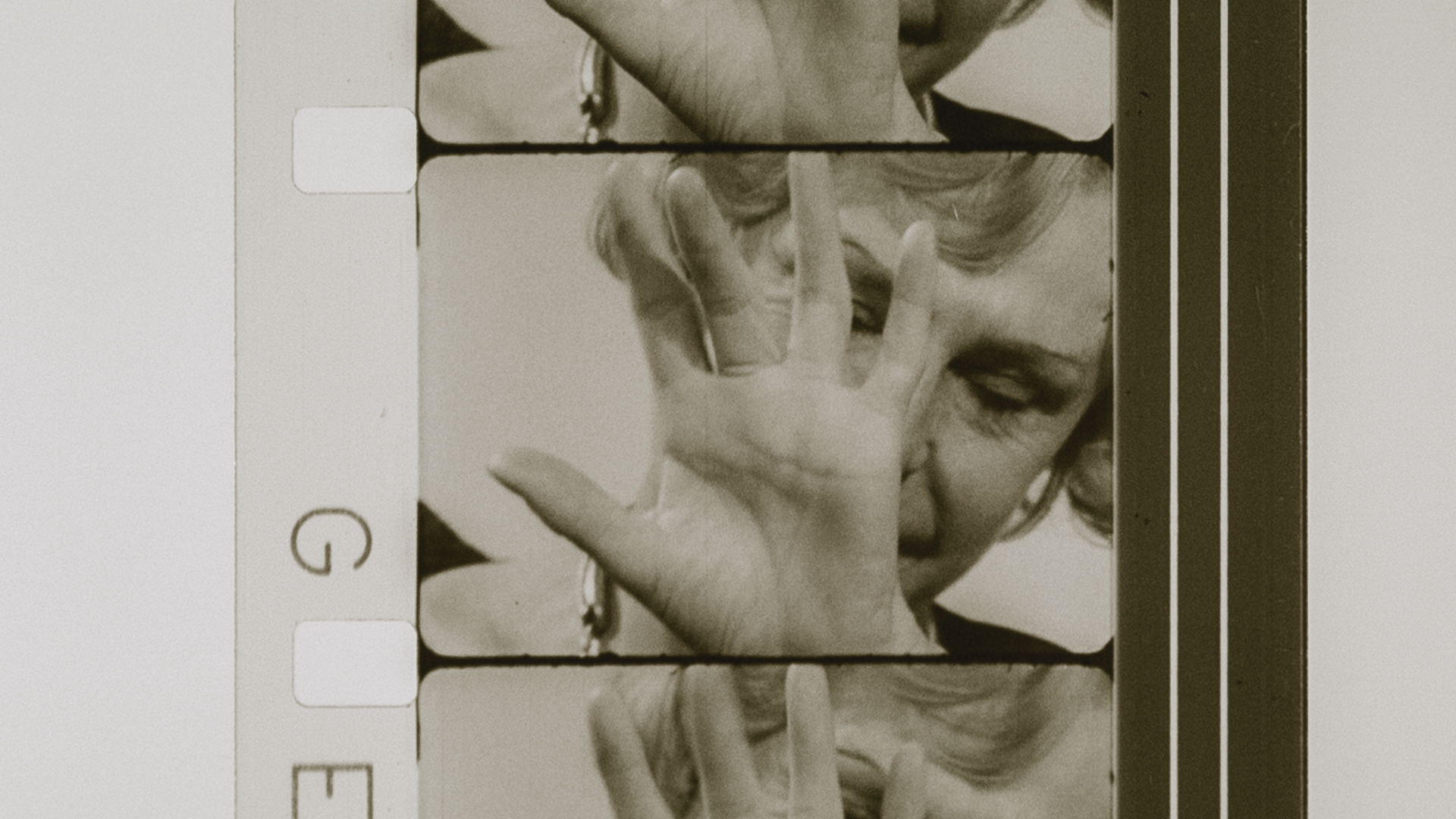

Eine beispielhafte Szene des Films „Riefenstahl“ zeigt die Regisseurin Leni Riefenstahl während eines Interviews anlässlich ihres 100. Geburtstags. Langsam schreitet sie hinter dem sie filmenden Kamerateam her. Immer wieder schweift ihr Blick dabei nach oben, zum Himmel. Offensichtlich prüft sie den Lichteinfall und die Beleuchtungsverhältnisse. Als Zuschauer:in hält man das zunächst für eine „déformation professionelle“, eine berufsbedingte Verhaltensauffälligkeit: Die große Regisseurin muss offensichtlich die Produktion überwachen.

Als Riefenstahl das Team schließlich bittet, etwas Abstand von ihr zu nehmen, wird deutlich, worum sie sich wirklich sorgt: Ihre Falten sollen nicht allzu deutlich sichtbar werden. Wichtiger als der Prozess des Bildermachens ist ihr das Abbild, das von ihr in die Öffentlichkeit gelangt.

Entstehungsgeschichte des Projekts

Leni Riefenstahl kontrolliert ihr Aussehen: Hier für die Aufzeichnung zur dreiteiligen Dokumentation „Speer und er“ von Regisseur Heinrich Breloer (1999) (© Bavaria Media).

Etwa zur Zeit dieser Aufnahmen, also kurz vor Riefenstahls Tod 2003, hatte die deutsche Journalistin, Produzentin und Talkmasterin Sandra Maischberger ein Interview mit der legendären Filmemacherin geführt.

Wie andere Journalist:innen vor ihr hatte auch Maischberger den Eindruck gewonnen, dass man Riefenstahls Camouflage aus vorgeblicher politischer Naivität und dem Beharren, nur der Kunst verpflichtet zu sein, journalistisch kaum durchdringen konnte. Diese Erfahrung hing Maischberger scheinbar lange nach. Als sie dann vor einigen Jahren einen Zugang zu dem 700 Kisten umfassenden Nachlass der Regisseurin bekam, startete sie ihr persönliches „Riefenstahl“-Projekt. Die persönliche Hinterlassenschaft bot die Chance, Riefenstahls Leben mithilfe von ihr selbst erstellten Dokumenten neu zu erzählen. In den Kisten befanden sich unter anderem Texte und umfangreiches Tonmaterial auf Audiokassetten, auf denen Riefenstahl ihre Telefonate aufzeichnete.

Als kongenialen Partner verpflichtete Maischberger den Regisseur Andres Veiel, der mit seinen ungewöhnlichen biografischen Spurensuchen, zum Beispiel „Black Box BRD“ und „Beuys“ gezeigt hatte, wie produktiv und kreativ man Archivmaterialien in Dokumentarfilmen verarbeiten kann.

Kästen mit Bildern aus dem Nachlass von Leni Riefenstahl (© Majestic).

Meisterin der Propaganda

Die 2003 im Alter von 101 Jahren gestorbene Tänzerin, Schauspielerin, Produzentin und Regisseurin Leni Riefenstahl war eine der umstrittensten Figuren der NS- und Nachkriegszeit. Während der 1920er-Jahre hatte sie eine steile Karriere als Tänzerin und später als Schauspielerin in Heimat- und Bergfilmen („Der weiße Berg“, „Die Hölle vom Piz Palü“, „Stürme über dem Mont Blanc“) gemacht. Anfang der 1930er-Jahre führte sie erstmals selbst Regie („Das blaue Licht“).

Kontaktbogen aus dem Bestand von Heinrich Hoffmann, Bayerische Staatsbibliothek/Bildarchiv: Adolf Hitler begrüßt Leni Riefenstahl in ihrer Villa in Berlin-Dahlem (1937).

Ihre Arbeit und auch ihre Person erregten schnell die Aufmerksamkeit wichtiger NS-Granden, etwa des Reichspropagandaministers Goebbels und des Der Stürmer-Herausgebers Julius Streicher. Vor allem aber auch Hitler selbst interessierte sich für die junge Filmemacherin.

Dieses Interesse führte zur Beauftragung Riefenstahls mit propagandistischen Großprojekten, durch die Partei und durch Hitler persönlich. Besonders die Mammutproduktionen „Triumph des Willens“, über den Nürnberger Reichsparteitag von 1934, und das zweiteilige Werk „Olympia“, über die Olympischen Spiele von 1936, begründeten ihren Ruf als technische und ästhetische Innovatorin und wegweisende Filmgestalterin.

Diese Leseart von Arbeit und Charakter Riefenstahls ist gut belegt, war mehrmals Gegenstand von Kino-Dokumentationen und TV-Reportagen, ist also scheinbar auserzählt. Veiel aber interessieren die verborgenen, versteckten Motive und Episoden in Riefenstahls Werk und Leben. Aus dem Nachlass destilliert er dazu neue Antworten. Besonders Riefenstahls fast schon manisches Bemühungen, ihr mediales Bild zu kontrollieren und zu manipulieren, nimmt breiten Raum in seinem Film ein.

Riefenstahl und die Medien

Riefenstahl war ihr Leben lang davon besessen, ihr öffentliches Bild zu kontrollieren und kritische Stimmen stummzuschalten, oft auch durch Prozesse. Wichtigste Instrumente waren die Medien. Daher trat sie in Talkshows auf, gab immer wieder lange Interviews und öffnete Journalist:innen ihre Privat- und Arbeitsräume. Aber die Medienvertreter:innen waren gleichzeitig auch die größten Gefährder:innen dieser Strategie. So reagierte die Selbstdarstellerin Riefenstahl aufbrausend, oft hysterisch anklagend, wenn Interviews nicht den von ihr gewünschten Verlauf nahmen.

Dieses symbiotische und instrumentalisierende, von Bereitschaft und gleichzeitigem Misstrauen geprägte Verhältnis belegt Veiel ausführlich anhand zahlreicher Beispiele. Etwa anhand von Riefenstahls Prozess gegen die Illustrierte Die Bunte. Die Regisseurin hatte den Verlag 1949 vor Gericht gezogen, weil der den Vorwurf öffentlich gemacht hatte, dass sie sich für ihren Film „Tiefland“ Sinti und Roma als Statist:innen aus einem KZ geholt und sie direkt nach Drehende ihrem Schicksal, der Ermordung in Auschwitz, überlassen hatte.

Leni Riefenstahl im CBC-Interview „Leni Riefenstahl in her own words“ (1965) (© CBC).

Ausschnitte aus dem CBC-Interview „Leni Riefenstahl in her own words“ (1965) zeigen die Regisseurin in einer Attitüde als unpolitische und nur der Ästhetik und dem „Wahren, Schönen, Guten“ verpflichteten Künstlerin. Besonders eindrücklich wird diese Selbstinszenierung in Veiels Film, wenn Riefenstahl persönlich mit Opfern des NS-Regimes konfrontiert wird. So etwa 1974 in der WDR-Talkshow „Je später der Abend“. Für seine Sendung hatte der Journalist und Moderator Hans-Jürgen Rosenbauer die 74-jährige Riefenstahl mit der gleichaltrigen Gewerkschafterin Elfriede Kretschmer ins Studio gesetzt. Die Show löste damals einen Eklat aus, weil Riefenstahl vorab versucht hatte, ihre Rolle während der NS-Zeit aus der Sendung herauszuhalten und die Situation dann eskalierte.

Sehr aufschlussreich sind auch die Ausschnitte aus Ray Müllers Emmy-prämiertem Riefenstahl Porträt „Die Macht der Bilder“ von 1993. Dort präsentiert der Filmemacher und Journalist Müller Riefenstahl TV-Bilder der ausländerfeindlichen Ausschreitungen in Rostock-Lichtenhagen und fragt sie nach ihren Assoziationen zu den Vorgängen.

Manipulationen sichtbar machen

Visuell und akustisch montiert Veiel sein Material – Film- und Interviewausschnitte, Textstellen, Fotos, Tonaufnahmen, Off-Kommentare – zu einem fesselnden „stream of consciousness“. Dieser „Bewusstseinsstrom“ trägt die Zuschauenden (weitgehend chronologisch) durch ein Leben, das durch absolute Ambition, unbedingten Ehrgeiz, einen ausgeprägten Narzissmus und häufig auch durch Empathielosigkeit und das skrupellose Instrumentalisieren persönlicher Beziehungen geprägt war.

Um Riefenstahls manipulierende Arbeitsweise auch visuell zu vermitteln, nutzt und verfremdet Veiel Ausschnitte aus Riefenstahls Filmen, fokussiert Details, vergrößert, dehnt und verzerrt Bildausschnitte. Und er unterlegt seinen Film mit einem suggestiven dunklen Musik-Soundtrack (Komposition Freya Ade mit dem Babelsberger Filmorchester).

Fazit: Empfehlenswert

Wie nähert man sich als Journalist:in Protagonist:innen, die das Spiel mit medialen Botschaften – Bildern, Worten, öffentlich gezeigten Emotionen – selbst perfekt beherrschen und die Öffentlichkeit meisterhaft zu manipulieren wissen?

Wie konfrontiert man Künstler:innen, die sich vorgeblich nur der Kunst verpflichtet fühlen, argumentativ mit ihrer gesellschaftlichen Verantwortung?

Wie rekonstruiert man professionell eine Biografie, die bewusst verfälscht wurde, die davon bestimmt war „was erinnert und was vergessen werden soll“ (Zitat Off-Kommentar)?

Andres Veiel wusste, dass er kein einziges direktes Wort mit Leni Riefenstahl würde wechseln können. Trotzdem entwickelte er, fast manisch, bei der Vorbereitung des Films seitenlang Fragen für ein imaginäres Interview mit ihr. Ausführlich befragt und erforscht hat er seine Protagonistin letztlich durch seine Montage der Materialien. Und er bringt Riefenstahls Nachlass in eine hochspannende Diskussion mit ihrer öffentlichen Selbstinszenierung. Intelligent und aufschlussreich.

„Die Zuschauer sollen sich ihr eigenes Bild von Riefenstahl machen“

Interview mit Andres Veiel zu seinem Film „Riefenstahl“.

Herr Veiel, als Journalist interessiert mich, warum in „Riefenstahl“ die journalistischen Annährungsversuche an Riefenstahl eine so wichtige Rolle spielen. Sie nutzen zahlreiche Ausschnitte aus Interviews und aus Talkshows oder beschreiben Prozesse, die Riefenstahl gegen unliebsame Veröffentlichungen geführt hat. Warum dieser Schwerpunkt auf den Medien?

Andres Veiel arbeitet als Theater-, Filmregisseur und Autor. Bekannt wurde er durch preisgekrönte Filme wie „Black Box BRD“ und „Beuys“. Seine Themen sind u. a. Gewalt und deutsche Geschichte. Dabei setzt er sich immer wieder mit Biografien bekannter Zeitgenoss:innen auseinander. Foto: Arno Declair.

In den Begegnungen mit Journalisten – es waren ja meistens Männer – zeigte Riefenstahl sehr deutlich die unterschiedlichen Facetten ihrer Persönlichkeit. Man könnte auch sagen, dass sie dann ihre schauspielerischen Fähigkeiten voll zur Geltung brachte.

Kritischen Fragen begegnete sie zunächst mit Charme, etwa á la „Möchten Sie noch einen Kaffee?“. Wurde es dann unangenehm für sie, reagierte sie mit Zornes- und Wutausbrüchen. In solch einer aufgeladenen Atmosphäre stellen die wenigsten Journalisten weiterhin unbequeme Fragen.

Eine andere Facette ihrer Selbstinszenierung war die Opferrolle. Sie verkaufte sich als Frau, die im Nachkriegsdeutschland wie eine Hexe verfolgt wurde. Als jemand, der jahrelang in Gefängnissen gesessen hatte – was eine Lüge war. So konnte sie in Interviews – wie in der WDR-Talkshow „Je später der Abend“– Stimmungen zu ihren Gunsten drehen. Waren vorher ihre Kritiker beklatscht worden, bekam zum Schluss sie den meisten Beifall.

Als jemand, der selbst viele Menschen interviewt, fand ich dieses Arrangement aus emotionalen Taktiken und Strategien sehr interessant, vor allem, wie lange und mit welchem Erfolg sie damit ihre Version ihrer Biografie verbreiten konnte.

Es war für mich eine Herausforderung, nur mit archivierten, bereits geführten Interviews als Material arbeiten zu können. Ich selbst konnte Riefenstahl keine Fragen mehr stellen. Doch fielen mir in der Außenschau auf diese Interviews oft Situationen auf, in denen ich sie anders befragt hätte oder Sie gefragt hätte, warum sie unterschiedliche Versionen derselben Geschichten verbreitete.

Haben Sie ein konkretes Beispiel?

Als Kriegsberichterstatterin im polnischen Konskie wurde sie 1939 Zeugin eines Massakers an der jüdischen Bevölkerung. Zunächst hat sie das gar nicht bestritten. Ab 1952 verbreitetet sie dann, dass sie zu weit vom Geschehen entfernt gewesen sei, um die Toten zu sehen. Es gibt aber ein Foto, das ihre unmittelbare Anwesenheit bei dem Ereignis belegt. Zudem gibt es die Aussage eines Adjutanten, die nahelegt, dass sie dieses Massaker – nicht unbedingt willentlich – durch eine Regieanweisung (Adjutant sinngemäß: „Die Juden müssen da weg!“) sogar selbst ausgelöst oder mitausgelöst haben könnte.

Hätte ich sie selbst interviewen können, hätte ich sie auf diese verschiedenen Versionen derselben Geschichte und auf die Belege für ihre Lüge ansprechen können. Dabei wäre es mir nicht einmal in erster Linie um die widersprüchlichen Aussagen selbst gegangen, sondern vielmehr darum, wann sie diese unterschiedlichen Geschichten entwickelt hat und warum. Es hätte mich gereizt, sie mit den entsprechenden Belegen aus ihrem Nachlass zu konfrontieren.

Ich habe gelesen, dass Sie ein imaginäres Interview mit Riefenstahl entwickelt hatten. Sie haben seitenlang Fragen an Sie formuliert und hätten Sie als KI, sozusagen als Riefenstahl-Avatar antworten lassen. Was hat es damit auf sich?

Anstöße für die Idee waren zum Beispiel das avantgardistische Konzept des Homunculus, in Riefenstahls Fall einer „Homuncula“, eines Geistes aus der Flasche, oder die Initiative des US-amerikanischen Tech-Unternehmers Peter Thiel, der in den 2010er-Jahren Start-ups förderte, die Gehirne postmortal aufbewahrten und reaktiveren wollten. Natürlich eine sehr zwiespältige Sache.

Ich habe dann einen 30-seitigen Dialog mit dem Riefenstahl-Avatar aufgeschrieben. Das machte mir einen Riesenspaß und war auch eine Art von Befreiungsschlag, denn so konnte ich sie alles fragen, durfte sie auch beleidigen. Sie wiederum durfte toben und mir dann doch noch Antworten geben. So entstanden tolle Dialoge, die man vielleicht später noch einmal in einem Hörspiel oder in einem Theaterstück wird verwenden können.

Der Riefenstahl-Avatar als dramaturgisches Projekt. Aber wäre er nicht auch ein großartiges journalistische Tool, um sich auf aufwendige Interviews vorzubereiten? Sogar mit verstorbenen Zeitgenoss:innen?

Das wäre dann der nächste Schritt gewesen. Man hätte das komplette Material aus dem Nachlass einer künstlichen Intelligenz als Datengrundlage zur Verfügung stellen können. Dieser KI hätte ich dann meine Fragen gestellt.

Dann kam jedoch der Ukraine-Krieg. Die inszenierten Bilder vom russischen Einmarsch bescherten Riefenstahls Ästhetik, aber auch der politischen Haltung, die dahintersteht, eine reale Widergeburt. Angesichts dieser Entwicklung entschieden wir uns gegen den spielerischen Angang mit dem Avatar und nutzten stattdessen reale Bilder aus der Berichterstattung.

Die Ästhetik Riefenstahls sehen wir aber inzwischen wieder überall dort, wo totalitäre Regime ihre Events inszenieren, ob bei der Olympiade in Peking oder bei den Mai-Aufmärschen in Moskau. Bilder von sportlichen Körpern und Massenaufmärschen dominieren die Berichte. Schwaches und Unperfektes gibt es nicht.

Für Journalist:innen interessant ist, wie geschickt Riefenstahl ihren Nachlass manipuliert hat. Wie haben Sie den Nachlass – im weitesten Sinne – journalistisch ausgewertet?

Das war vor allem journalistische Quellenarbeit und Faktencheck.

Ein konkretes Beispiel: Wir wussten, dass Riefenstahl 1934 dem Daily Express ein Interview gegeben hatte. Dazu fanden wir einen Hinweis im Nachlass. Das Interview selbst war aber offensichtlich aus dem Nachlass entfernt worden. So besorgten wir es uns aus dem Archiv des Daily Express. Riefenstahl sagte darin, dass sie sich 1932 Hitlers „Mein Kampf“ gekauft hatte und bereits nach der Lektüre der ersten Seiten glühende Nationalsozialistin geworden sei.

Dann berichtete sie immer wieder, dass sie nach dem Krieg drei Jahre lang in Gefängnissen und Lagern gesessen hätte. Das recherchierten wir nach. Tatsächlich saß sie nur sechs bis acht Wochen fest, teilweise im „Hotelvollzug“. Die Amerikaner luden sie nach einer Woche ins Kasino ein und sie hatte ein Einzelzimmer. Die Franzosen inhaftierten sie dann – allerdings nur für wenige Wochen.

Die Grundlage unserer Arbeit war also journalistisch. Gleichzeitig ist „Riefenstahl“ aber ein künstlerischer Film, der bewusst nicht nur Fakten aneinanderreiht. Wir haben assoziativ gearbeitet, haben Atmosphären und Stimmungen kreiert. Die Zuschauer:innen sollen sich ihr eigenes Bild von Riefenstahl machen.

Titelillustration: Esther Schaarhüls

Das Magazin Fachjournalist ist eine Publikation des Deutschen Fachjournalisten-Verbands (DFJV)

RIEFENSTAHL

RIEFENSTAHL

Deutschland 2024. 114 Min.

Regie und Drehbuch: Andres Veiel

Produzentin: Sandra Maischberger

Bildgestaltung: Toby Cornish / Montage: Stephan Krumbiegel, Olaf Voigtländer, Alfredo Castro

Musik: Freya Arde / Mischung: Matthias Lempert

Trailer:

Kinostart: 31. Oktober 2024.

Foto: Eberhard Kehrer

Der Autor Gunter Becker schreibt seit Beginn der 1990er Jahre als freier Autor über elektronische und digitale Medien. Anfangs für Tageszeitungen, z.B. die taz und den Berliner Tagesspiegel und inzwischen vorwiegend für Fachmagazine. Für den Fachjournalist, das Medium Magazin und Menschen Machen Medien verfolgt er die digitale Transformation der Medien, stellt neue Berufsprofile vor und schreibt Service-Beiträge für Medienschaffende.